シンスプリント

目次

スポーツの最中や終わった後に、「すねの内側(ふくらはぎ)の筋肉に痛みや腫れ」が出ることはありませんか?

運動の度に痛みを感じるなら、「シンスプリント」というスポーツによる過労性障害かもしれません。

「シンスプリント」とは、陸上選手や走ることの多いサッカーやバスケットボールの選手に多く、特にシーズン初めや新人に起こりやすい疾患で、『初心者病(素人病)』と呼ばれることもあります。

痛みや腫れを放置したままスポーツを続けると、重症化して「疲労骨折」となり、しばらく運動禁止となる可能性もあるので、速やかに整形外科を受診して、適切な治療を受けましょう。

シンスプリントとは?

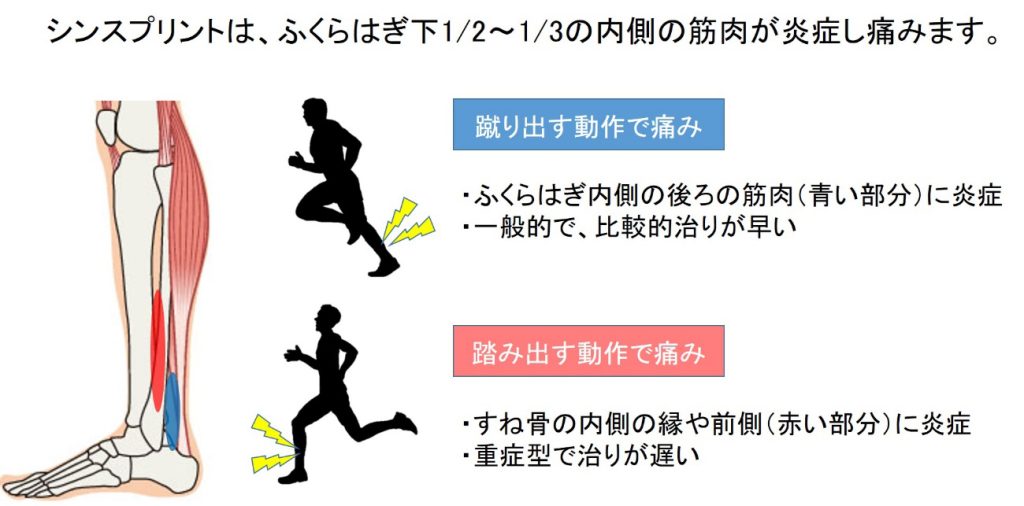

シンスプリントは、「脛骨過労性骨膜炎(けいこつかろうせいこつまくえん)」とも呼ばれ、すねの骨(脛骨)にくっ付いている骨膜(≒筋肉)が炎症している状態です。

(図)シンスプリントで痛む場所

シンスプリントの症状

初期の段階では、運動後に“ジーンとする鈍痛”を感じるだけですが、次第に運動中も痛みを感じるようになります。

さらに進行すると、安静にしているときにも痛むようになり、次第に歩行困難となります。

- すねの下から1/3くらいの内側あたりに痛み・腫れ(運動後などにジーンとする痛み)

- すねの下の方の内側を押すと痛い(圧痛がある)

- 安静にしていても痛みを感じて、歩けなくなる

スポーツだけでなく日常生活に支障を来さないようにするためにも、症状が軽いうちに適切な処置を受けることが大切です。

シンスプリントが起こりやすい人:走るスポーツをしている中高生(特に新人選手)や運動を再開した成人

- 長く走る・ジャンプが多いスポーツを熱心に行っている

- 中高生(特に新人選手)

中高生になると、急に練習がハードになってくることから、特に新人選手(新入生)の発症が多く見られます。

このことから、シンスプリントは「初心者病(素人病)」とも呼ばれています。 - 急に激しい運動を再開した成人

- シーズン初期の競技者

- 足のアライメント(≒骨や関節の形)に異常がある

いずれの場合もシンスプリントは“長く走るスポーツ”をする人に起こりやすく、陸上競技以外にもサッカーやバスケットボール、女子の場合にはチアリーディングやエアロビクスで多くなっています。

また、シンスプリントは偏平足(土踏まずがない)や回内足(かかとが内側に傾いている)など足のアライメント異常がある場合にも発症しやすい傾向があります。

シンスプリントの原因

シンスプリントの直接原因は、すねの骨に繋がっている骨膜(ひらめ筋などの付着部)への過剰な負担、つまりオーバーユース(使い過ぎ)です。

さらに次のような要因が重なると、脛骨骨膜に過剰な負担がかかり炎症を起こすため、腫れや痛みが生じます。

要因①:運動量や質の急激な変化

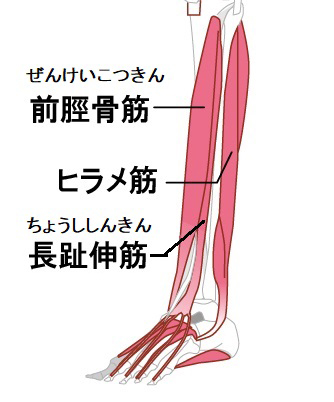

ランニングの量や質など運動内容が急激に変化することで、すねの骨に付着している前脛骨筋やひらめ筋など、ふくらはぎ周りの筋肉を使い過ぎてしまうことがあります。

(図)下腿(膝から下)の筋肉

特に新人選手(初心者)や久しぶりに運動を再開した人の場合、くるぶしなど足関節の柔軟性が低いことや下腿(膝からくるぶしまで)の筋力不足もあり、トレーニングの疲労が蓄積した頃にシンスプリントを発症しやすくなります。

また、競技者でも同様にシーズン初期や走り込みの時期などに発症リスクが高くなります。

要因②:足のアライメント(形)異常

偏平足・回内足(シューズの内側がすり減る)などの足のアライメント(形)に異常がある人は、すね周りの筋肉に過剰な負担がかかるので、炎症を起こしやすく、シンスプリントの発症リスクが高くなります。

要因③:運動環境

他にも、次のような運動環境がシンスプリントを引き起こす誘因になります。

- 足の疲労による衝撃緩衝機能の低下

- 固いグラウンドや路面、平たんではない道路での練習

- すり減ったかかとやクッション性の悪いシューズの使用

疲労骨折との違い

シンスプリントとは腱膜の炎症なので、初期の段階ではレントゲンには写りません。

レントゲンに写るということは、すでに悪化して、骨にも異常を来している証拠です。

また、シンスプリントと似ている疾患に「疲労骨折」があります。

長期間、すねの内側の筋肉だけに痛みがある場合には「疲労骨折」との鑑別が必要です。

疲労骨折も初期の段階では、レントゲンに写らないので、シンスプリントと区別するためには、MRI検査(T2脂肪抑制撮影)が有効です。

- シンスプリント:肥厚した変化(白く表示される部分)が小さい

- 疲労骨折:肥厚した変化(白く表示される部分)が大きい

※あくまでも区別の目安なので、はっきりしない場合もあります。

シンスプリントの治療方法

シンスプリントはスポーツによる過労性障害なので、基本的には「患部を休めること(保存治療)」が治療の中心となります。

①保存治療

まずは、患部の安静を図りましょう。

初期段階であれば2週間くらい安静にしているだけで、ほとんどが改善します。

- 症状悪化および慢性化を防ぐために、運動量を減らす

→痛みが強いときは、ランニングNG。 - 運動前後のアイシング(氷で患部を冷やす)

- 湿布などの鎮痛消炎剤

- ストレッチや足底・足関節周りの筋トレ

- 自発痛(何もしなくても痛みがある状態)・歩行時痛がなくなったら、タオルギャザーやチューブトレーニングも◎

- 足湯で温めた後やお風呂上りにやると、固まった筋肉が柔らかくなりより効果的。

痛くない範囲で。 - 足底板(インソール・靴の中敷き)の使用

→土踏まずの縦アーチ保持が、足の衝撃軽減に繋がる。 - クッション性の良いシューズの使用

- 柔らかい地面(芝生など)での練習

②体外衝撃波治療

シンスプリント発症ケースのほとんどは「保存治療」で改善します。

しかし、しばらく(6か月程度)保存治療を行っても症状が改善しない難治性やできるだけ早く痛みを取りたいプロ競技者などの場合にも、これまで保存治療以外の有効な治療法がありませんでした。

そんな中、近年一部の病院で「体外衝撃波」を利用したシンスプリントの新しい治療法が行われ始めています。

「体外衝撃波」は、もともと腎臓結石を破砕する治療として使われていましたが、整形外科分野でもヨーロッパを中心に普及し、欧米ではスポーツ選手の低侵襲治療として利用されています。

「体外衝撃波治療」では、体の外から衝撃波を当てることで、疼痛を取る効果や損傷組織の修復促進が期待できます。

副作用がほとんどなく、基本的に1回きり(約15~30分)の外来治療となります。

なお、シンスプリントの治療として行う場合は、保険適用がないため、自由診療(自費)となります。

シンスプリントになったら、スポーツ復帰はいつから?

運動時だけ痛みがある間は、できるだけふくらはぎ周辺(患部)に負担をかけないよう安静にし、運動量を減らすような調整を行う必要があります。

特に、歩くだけでも痛みがある場合は、しばらく運動を休んだ方が良いでしょう。

焦って中途半端な状態で復帰しても、再発するリスクが高まるだけです。

自発痛(何もしなくても痛みがある状態)がなくなったら、ウォーキングなど軽い運動から始め、両足ジャンプでも痛みが出なくなったらランニングなど、段階を踏んで復帰することが大切です。

スポーツ復帰の目安は、初期であれば2週間程度、重症であれば2~3か月後くらいです。

シンスプリントの予防

スポーツ障害である「シンスプリント」の予防にかかせないのが、“ストレッチやアイシング”です。

日頃からの足の筋力や柔軟性のトレーニングをしておくことが、発症防止に繋がります。

また、水泳や自転車なども足の衝撃と体重負荷が一度にかからず、筋肉強化ができるので、シンスプリント予防に効果的です。

シンスプリントを予防する簡単セルフケア

- 運動前後・お風呂上りに、ふくらはぎ周りの筋肉や腱を柔らかくするストレッチや足底筋力のトレーニングをしましょう。

※痛みがある場合には、痛くない範囲で行ってください。 - 運動後痛みが出た場合には、アイシングを行いましょう。

- 正しい姿勢でスポーツを行うよう意識しましょう。

- クッション性のあるシューズを使用しましょう。

- 偏平足・回内足など足のアライメント異常がある場合には、インソール(靴の中敷き)を入れるようにして、体の負荷が一部に偏らないようにしましょう。

ふくらはぎの痛みが続いたら、早めに整形外科へ

シンスプリントは、「初心者病(素人病)」と呼ばれることもあり、新人選手の中には言い出しにくいという一面もあるようです。

しかし、痛みや腫れを適切に処置し、シンスプリントが起こった根本原因を理解し、スポーツを行わないと、疲労骨折や何度も再発する可能性があります。

また、中高生などお子さんが発症した場合、骨膜の腫れが悪化して、成長障害や骨の変形などに繋がる恐れもあります。

シンスプリントの治療は、「何が骨膜の炎症を引き起こしたのか」を突き止めることが大切です。

当院では、患者さん一人一人の症状に向き合って診察し、保存的治療から手術可能な医療機関の紹介や今だけでなく先を見据えたリハビリテーションなど、安心できる治療を心がけています。